حكاية مبنى المسجد الأموي في دمشق

المعرفة

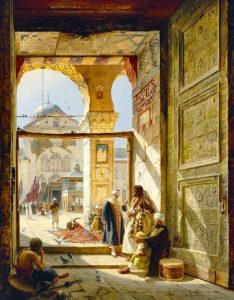

جامع بني أمية الكبير

من صحن الجامع الأموي ليلاً

بهو الجامع الأموي في دمشق

مزار يوحنا المعمدان داخل الجامع الأموي

الجامع الأموي بالإنجليزية Umayyad Mosque، هو مسجد في دمشق، يقع في قلب المدينة القديمة. كان في العهد القديم سوقاً، ثم تحول في العهد الروماني إلى معبد أُنشئ في القرن الأول الميلادي. ثم تحول مع الزمن إلى كنيسة. ولما دخل المسلمون إلى دمشق، دخل خالد بن الوليد عنوة، ودخل عبيدة بن الجراح صلحاً. فصار نصفه مسجد ونصفه كنيسة. ثم قام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك سنة 86هـ (الموافق ل 705م) بتحويل الكنيسة إلى مسجد، وأعاد بناءه من جديد، وكساه بالفسيفساء.

وله إلىوم ثلاث مآذن وأربع أبواب وقبة كبيرة وثلاث قباب في صحنه، استغرق بنائه حوإلى عشر سنوات. هو أول جامع يدخله أحد بابوات روما. كان ذلك عام 2001 عندما قام بزيارته البابا يوحنا بولس الثاني.

التاريخ:

لم يكن الجامع الأموي أول معبد أقيم على هذه الرقعة من قلب مدينة دمشق. فقد كشفت الدراسات التاريخية والأثرية عن معبد آرامي قديم للإله السوري حدد، الذي كان يعبد في دمشق في الألفية الأولى قبل الميلاد. وقد كان من أعظم المعابد و أقدسها, ويقصده المؤمنون من جميع أنحاء المناطق الآرامية في سورية. وقد أقيم على رابية ترتفع عن مستوى المدينة نحو عشرة أمتار ويصعد إلىه بسلالم. ويحيط بالمعبد سوران أحدهما خارجي، والثاني داخلي وللأول مدخلان فخمان من الشرق والغرب ما زالت بعض أعمدتهما قائمة وتدل على هذا المعبد الضخم.

مقر بيت المال في الجامع الأموي

معبد جوبتر:

وعقب سيطرة الرومان على دمشق وكانت المدينة من أهم المدن ومركز هام للحضارة، تحول المعبد إلى اسم معبد جوبيتر الدمشقي. ومن المرجح أن التغييرات عقب هذا التحول لم تكن كثيرة. رغم الكتابات التي تشير إلى أنه تطور بشكل واسع في عهد السلوقيين والرومان.

كنسية يوحنا المعمدان:

في عهد الإمبراطور الروماني تيودوس الأول 379– 395 م تحول المعبد مرة ثانية إلى كنيسة باسم كنيسة القديس يوحنا المعمدان الموجود ضريحة داخل الجامع النبي يحيى علية السلام.

قيام المسجد:

جامع بني أمية في دمشق هو اقدم واجمل وأكمل آبدة إسلامية مازالت محافظة على أصولها منذ عصر مُنْشِئها الوليد بن عبد الملك الخليفة المصلح الذي حكم من 86-96هـ/705-715م وخلال حكمه كان منصرفاً إلى الإعمار والإنشاء في البلاد الاسلامية، وكان بناء الجامع في عاصمة دولته دمشق من أكثر الأمور أهمية عنده، ولقد استعان في عمارته بالمعماريين والمزخرفين من أهل الشام، ممن كان لهم الفضل في بناء كثير من المباني في دمشق وخصص له الكثير من المال وامر ان يكون أفضل المباني وافخمها وكان له ذلك فأصبح جامع دمشق الكبير أهم بناء في الدولة الاسلامية، وارسل الخليفة المعماريون إلى المدينة المنورة في أيام الوإلى عمر بن عبد العزيز، وبأمر من الوليد لإعادة بناء مسجد الرسول صلى الله عليه و سلم على طراز الجامع الكبير بدمشق.

لقد أُقيم المسجد الجامع بدمشق بعد فتح بلاد الشام، في الجهة الشرقية الجنوبية من أطلال المعبد الروماني جوبيتر الذي أُنشئ في القرن الأول الميلادي، وأُنشئ في جدار هذا المعبد اول محراب في الاسلام مازال قائماً صلى فيه الصحابة مع خالد بن الوليد وأبي عبيدة الجراح، القائدان اللذان فتحا دمشق ونخبة من اعلام وعلماء الاسلام، وأعطى خالد لسكان البلاد عصره بالحفاظ على ممتلكاتهم ومعابدهم ومساكنهم وعلى اوابد المدينة الخالدة.

وفي عصر معاوية بن أبي سفيان، وإلىاً ثم أول خليفة أموي، كان يصلي في هذا المسجد، يدخل إلىه من الباب القبلي الروماني وما يزال قائماً في جدار القبلة للجامع.

كان معاوية قد أنشأ لنفسه قصر الخضراء المتاخم لجدار الجامع الاثري، وقد أنشأ معاوية في المسجد كذلك مقصورة خاصة به، هي اول مقصورة في تاريخ الاسلام.

وكان المكان وإثر زلزال عنيف أتى على المعبد جوبيتر وبقي الهيكل ناوس الذي يقع في منتصف فناء واسع محاط بجدار مرتفع تخترقه أربعة أبواب من الجهات الأربعة، وكان يحيطها سور آخر معمد بالأعمدة ولقد استعمل المسيحيون من سكان دمشق هذا الهيكل كنيسة، وكانوا يدخلون من الباب ذاته الذي أصبح يدخل منه المسلمون إلى مسجدهم في الشرق.

الجامع الأموي

البناء:

ولم يكن من السهل أن يبقى المسلمون في عاصمتهم دمشق التي أصبحت تحكم أوسع دولة في تاريخ الاسلام، ن يكون مسجدهم مؤقتاً في دمشق وباشر الامويون في توسيع وتكملة بناء الجامع الكبير في دمشق وجعلة جامعا يليق بعاصمة دولتهم الدولة الاموية فقاموا بتوسعة باحاته وتجميله بالنقوش والفسيفساء والزخارف وزين بأفخم واجمل الفوانيس وغيرها، وكذلك فعلوا في مدن اخرى مثل المدينة المنورة وحلب والقدس. فقام عبد الملك بن مروان بإنشاء مسجد قبة الصخرة هناك، في المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب عندما جاء إلى القدس واهتم الأمويون بالعمارة.

وباشر ببناء الجامع الاموي الكبير بدمشق، بعد أن اتفق مع أصحاب الكنيسة – الهيكل على أن يقدم لهم بديلها، وهكذا استطاع البناؤون الإفادة من كميات هائلة من حجارة المعبد المتراكمة، ومن أعمدته الرخامية وتيجانه لإقامة جامع ضخم يليق بعضمة الدولة الاسلامية، ويعتمد على التخطيط الذي وضعه الرسول صلى الله عليه و سلم ( عند بنائه لمسجده الأول في المدينة المنورة )، وكان هذا المخطط يقوم على تقسيم المسجد إلى بيت الصلاة وإلى فناء مفتوح. لقد استبقى الوليد الجزء السفلي من جدار القبلة أعاد الجدران الخارجية والأبواب، وأنشأ حرم المسجد مسقوفاً مع القبة والقناطر وصفوف الاعمدة.

وأنشأ أروقة تحيط صحن الجامع. وأقام في أركان الجامع الأربعة صومعة ضخمة، ولكن زلزالاً لاحقاً أتى على المنارتين الشمإلىتين، فاستعيض عنها بمنارة في وسط الجدار الشمإلى، وأصبح للمسجد ثلاث منارات اثنتان في طرفي الجدار الجنوبي، وواحدة في منتصف الجدار الشمإلى وتسمى مئذنة العروس إن هذه الصوامع المربعة هي أصل المآذن التي انتقلت من دمشق إلى شمإلى أفريقيا والأندلس، نرى تأثيرها واضحاً على مآذنالقيروان والكتبية وحسان وإشبيلية وغيرها.

ولم تكن هذه المنارات أو الصوامع موجودة في العصر الروماني، يؤكد ذلك الشبه الكامل الذي نراه بين هذا المعبد ومعبد زفس المسمى حصن سليمان قرب الساحل السوري،

كذلك لم تكن قائمة تلك الصالات الأربع الرحبة، التي تسمى المشاهد والتي أصبحت جزءاً من مقر الحكم الأموي مع أجزاء أخرى غربي وجنوبي الجامع مازالت آثارها قائمة إلىوم، وكانت مخصصة للبريد وبيت المال والرسائل. ويتحدث المؤرخون عن استقبال الخليفة الاموي لموسى بن نصير وطارق بن زياد وقد عادا من الأندلس إلى دمشق، وخلفهما ملوك الغوط والأمراء هذا الاستقبال الذي تمّ في الحرم وفي القاعة الغربية من الجامع، وفي منشآت كانت قائمة في منطقة الغرب التي تسمى إلىوم المسكية. أضاف الخليفة سليمان بن عبد الملك المقصورة أمام المحراب في عام 715 م.

رسم تخطيطي لحدود بناء الجامع الأموي

الجامع الاموي في العهد العباسي:

وفي العهد العباسي بنى وإلى دمشق قبة المال الواقعة في الساحة والتي كانت مخصصة لوضع أموال الولاية وفي عام 1006 م بنيت قبة النوفرة، في الساحة، أمام الجناح المصلب. وفي عام 1069 م تعرض المسجد إلى حريق اندلع في منزل مجاور وامتد إلى المسجد، ولم يعد بالا مكان السيطرة على النيران واعيد ترميم واصلاح ما خرب بسبب الحريق فيما بعد بجهود واموال كبار واثرياء المدينة.

الجامع الاموي في العهود الاسلامية اللاحقة:

ويبدو الجامع مهيمناً على مدينة دمشق القديمة بهامته المتجلية بقبة النسر، وبمآذنه الثلاثة التي أقيمت في وقت لاحق فوق الصوامع الأموية الشامخة، كما هو الأمر في الصوامع المغربية.

وفي عهد الأمير السلجوقي تتش أمر وزيره بإجراء الإصلاحات على نفقته في قبة النسر وكذلك الدعائم الأربعة والأقواس التي تعلوها، وسقف المسجد والمقصورة. وفي عام 1089 م تم ترميم الجدار الشمإلى ومن الناحية الشرقية للجامع.

وفي عام 1109 م رمم الجدار الشمإلى أيضا من الناحية الغربية. وفي عام 1150 م وضعت ساعة كبيرة مميزة عند رواق الباب الشرقي للجامع الاموي.

في عام 1179 م أمر صلاح الدين بترميم دعامتين من دعائم القبة الكبرى المسماة قبة النسر، والمئذنة الشمإلىة والتي هي الأقدم بين المأذن في تاريخ الاسلام ولقد أضيف إلىها منارة في عصر صلاح الدين.

وفي عهد الظاهر بيبرس نظفت أعمدة الحرم ووشيت تيجانها بالذهب وأصلحت صفائح الرخام والفسيفساء، كما جرى تبليط الجدار الشمإلى للحرم ليصبح الجامع غاية في الابهة وقبلة للناظرين لا يوازيه اي جامع او مسجد في العالم الاسلامي. ثم في عصر العثمانيين وفوق الصوامع أنشئت المئذنة الشرقية في عصر الأيوبيين ثم العثمانيين، والمئذنة الغربية أنشأها السلطان قايتباي.

التاريخ الحديث:

في عام 1414هـ / 1994م امر الرئيس حافظ الاسد بحملة ترميم كبيرة للجامع وملاحقاته واعمدته الكثيرة وابنيته مع الحفاظ على طرازه الاصيل ولوحات الفسيفساء الرائعة والنقوش والزخارف وتم الكشف من احدى الجهات خارج جدران الجامع عن اثار رومانية غاية في الاهمية للمعابد قبل قيام الجامع وتم ترميمها والعناية بها تم إعادة افتتاح المسجد من قبل الرئيس حافظ الأسد بعدما تم مسح جديد وتسجيل جميع الاثار الإسلامية والتاريخية القديمة وتوثيقها. ليزداد جامع بني امية هيبة وفخامة.

حوادث في تاريخ الجامع:

لم يحافظ الجامع على الشكل الذي بني عليه فقد تعرض لكثير من الحرائق والزلازل التي غيرت معالمه كثيرا. وفكر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز في إزالة مظاهر الترف منه والتي رأى فيها خروجا عن التعإلىم الإسلامية. لكن أهل الشام ووجهاء دمشق دافعوا عن زينة الجامع فعدل عمر عن نيته واستمر الجامع بزينته وفخامته وكنوزه. وقيل أيضا أن رجلا روميا وقع مغشيا عليه لما رأى عظمة الجامع وفخامته. فلما سئل عن السبب قال: ((إننا معشر أهل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليل، فلما رأيت ما بنوا في دمشق علمت أن لهم مدة سيبقونها. فلذلك أصابني ما أصابني)) فلما أخبر عمر بالقصة قال: (لا أرى مسجد دمشق إلا غيظا على الكفار).

وإن كان عمر بن عبد العزيز قد اقتنع بضرورة الحفاظ على جمال الجامع وزينته فإن الكوارث لم ترحم جمال البناء ولا الجهد المبذول فيه وأهم هذه الكوارث حريق عام 461هـ/1069م وحريق عام 1311هـ / 1893م اللذان ذهبا بكثير من تزيينات الجامع وآثاره الهامة.

وقد أتى حريق عام 1069م على جميع محاسن الجامع وما فيه من الزخارف والنقوش البديعة الموجودة منذ أيام الوليد وظل على حاله حتى تم تجديده عام 1072م ثم تتالت عليه الزلازل والحرائق، وانتابه الإهمال مرة حتى جاء الملك الظاهر فكان من بداية إصلاحاته أن قام بتنظيف الجامع وغسل رخامه وفرشه وأعادته مسجدا للعبادة والعلم وزينة بالذهب ولوحات الفسيفساء والنقوش والزخارف.

في أحد أيام عام 1311هـ/ 1893م شبت نار عظيمة في سقف الجامع من الجهة الغربية من نار وقعت من نرجيلة أحد العمال الذين كانوا يصلحون السقف ودام الحريق ساعتين ونصف الساعة وقد أتى على سقف الجامع وجدرانه وأبوابه وسدته، ولم يسلم إلا المشهد الغربي. إتلاف المصحف العثماني الذي كان قد أرسله الخليفة عثمان بن عفان إلى بلاد الشام عندما قام بتدوين القرآن[1]. وأدى هذا الحريق الهائل إلى وبدأ الناس بإزالة الأنقاض من الجامع وبعد أن تمت عملية التنظيف بدئ بجمع التبرعات وتسابق الشعب إلى الجود بأعاده العظمة للجامع. في عام 1314هـ / 1896م بدأت عمليات ترميم المسجد بأمر من الوإلى ناظم باشا وإلى دمشق وبإشراف لجنة مشكلة لهذا الغرض برئاسة رئيس مجلس إدارة الولاية أحمد باشا الشمعة وقد اشترك في عملية البناء أكثر من خمسمائة فني وعامل يوميا، ودام العمل تسع سنوات وقدرت النفقات بسبعين ألف ليرة ذهبية.

وليس ما سبق كل ما أصاب الأموي فقد تعرض الجامع أيضاً إلى عدد كبير من الحرائق والزلازل التي ألحقت به أضرارا مختلفة، وكانت الحرائق، باستثناء الأخير منها، تمتد إلىه من البيوت والأسواق الملتصقة به والتي رأى بعض المهتمين أنها تستر جماله وتشوه منظره وتعرضه للخطر مما يتطلب إزالتها، وقد تم بالفعل كشف جدران الجامع الأموي من الجهتين الجنوبية والغربية بحيث أزيلت تقريبا كل الأبنية الدخيلة عليه مما أتاح فرصة مشاهدته من الخارج لا من الداخل فقط.

وبعد كل ما مر على الجامع من احداث وترميمات واضافات فكان في كل مرة يتم فيها الكثير من الزينة والزخارف والنقوش ولوحات الفسيفساء وتبليط الساحات بالرخام واحجار الزينة وصفائح الذهب والاسقف المزينة والمزخرفة والاضافات الكثيرة والجامع إلىوم بتاريخه وهيبته وبفخامته أحد أهم رموز العالم الاسلامي على الاطلاق.

الأوصاف:

تبلغ مساحة المسجد كله 157×97م وتبلغ مساحة الحرم 136×37م أما مساحة الصحن فهي 22.5×60م ويتوسط مدينة دمشق وللجامع اربعة ابواب، باب البريد من الغرب وباب جيرون من الشرق وباب الكلاسة من الشمال. وباب الزيادة من الجنوب وينفتح من داخل الحرم.. أما الصحن فإنه محاط من جوانبه الثلاثة بأروقة واعمدة شامخة ارتفاعها 15.35م، ومن الجنوب تنفتح أبواب الحرم التي أصبحت مغلقة بأبواب خشبية تعلوها قمريات زجاجية ملونة مع كتابات وزخارف رائعة. وتنهض الأروقة على صفٍ من القناطر المتراكبة، قنطرتان صغيرتان فوق كل قنطرة كبيرة، وتحملها سواري مربعة ضخمة وأعمدة، عمودان بين كل ساريتين في الجانبين ويبلغ عددها مجتمعة 47 سارية وعموداً. وهي تشكل واجهات الأروقة وواجهة الحرم المؤلفة من جبهة ثلاثية ذات نافذة مفتوحة على طرفيها نافذتان دائريتان، وتحت الجبهة واجهة مربعة في وسطها قوس كبير ضمنه ثلاث نوافذ، وترتكز هذه الواجهة على ثلاث قناطر محمولة على عمودين في الوسط، وركنين في الجانبين وتدعم هذه الواجهة من الطرفين دعامتان مربعتان ضخمتان. وعلى طرفي هذه الواجهة تمتد القناطر المتراكبة تسع قناطر إلى إلىمين ومثلها إلى إلىسار شرقاً. ومن الرواق تنفتح على الصحن 24 قنطرة ومن الرواقين الشرقي والجنوبي تسع قناطر.

أما حرم المسجد فهو مؤلف من قناطر متشابهة عددها 24 قنطرة تمتد عرضانياً موازية للجدار القبلي، يقطعها في الوسط جناح متوسط يمتد من باب الجبهة الرئيسي وحتى المحراب. ويغطي هذا الجناح المتوسط سقف سنمي في وسطه تنهض قبة النسر المؤلفة من قبة نصف كروية من الخشب المصفّح، ومن قبة ثمانية تنفتح فيها 16نافذة، وترتفع القبة عن أرض الجامع 45م وهي بقطر 16مترا.

وفي حرم الجامع أربعة محاريب، المحراب الأصلي في منتصف الجدار القبلي. وهذه المحاريب مخصصة للمذاهب الأربعة. وفي أعلى جدار القبلة، تنفتح على امتداده نوافذ ذات زجاج ملون. عددها 44نافذة مع ستة نوافذ في الوسط. ويقوم إلى جانب المحراب الكبير منبر حجري رائع. إن جميع الزخارف الرخامية المنقوشة في المحراب والمنبر وفي المحاريب الأخرى هي آيات فنية، صنعها المبدعون الدمشقيون الذين نقلوا فنونهم إلى أنحاء كثيرة من البلاد العربية والإسلامية. ولقد زينت جدران الحرم بالفسيفساء والرخام، ومازالت أقسام كثيرة من الفسيفساء الأموي قائمة في الحرم من الشمال اضافة للتزينات الكثيرة.

ولقد وصف ابن عساكر موضوع فسيفساء الجدار الجنوبي على شكل كرمة ذهبية. وكانت الأروقة وعضاداتها وقناطرها مكسوة كلها بالفسيفساء الزجاجي الملون، ومازالت أقسام كثيرة باقية في واجهة الحرم وفي الأروقة، ولقد أعيد بعض ما سقط منها، وخاصة قبة الخزنة، التي استعادت زخرفتها الفسيفسائية مؤخراً، وهذه القبة هي غرفة مثمنة تعلوها قبة محمولة على ثمانية أعمدة، كانت تحفظ فيها أموال المسلمين، ثم أصبحت لحفظ المخطوطات الثمينة. ولقد أنشئت هذه القبة في العصر العباسي 780م. وثمة قبة أخرى هي قبة زين العابدين أو الساعات مازالت قائمة، ولقد أعيد مؤخراً 1995 بناء قبة الوضوء العثمانية 1769م التي كانت في منتصف صحن الجامع تحمي بركة ماء للوضوء.

متحف الجامع الأموي:

في ركن الزاوية الشمإلىة القريبة من الجامع أقيم متحف الجامع عام 1989، ويضم نفائس الجامع القديمة وبعض الأحجار والسجاد واللوحات الخطية الجميلة، مع مصابيح إنارة وقطع فسيفسائية وخزفية وزجاجية ونقود إسلامية وساعات وصفحات من المصاحف المخطوطة القديمة والكثير من الأثريات الهامة في تاريخ الجامع العريق.

أقسام الجامع الأموي:

1- باب جيرون والدهليز

2- مشهد الحسين

3- قاعة المئذنة الشمإلىة الشرقية

4- قبر الملك الكامل

5- مقر عمر بن عبد العزيز

6- باب الكلاسة أو العمارة

7- مئذنة العروس

8- قاعدة المئذنة الشمإلىة الغربية (زاوية الغزإلى)

9- مشهد عثمان (قاعة الاستقبال إلىوم)

10- باب البريد

11- مشهد عروة (بيت الوضوء إلىوم)

12- قاعدة المئذنة الجنوبية الغربية

13- محراب الحنابلة

14- محراب الحنفية

15- محراب الخطيب

16- محراب المالكية أو محراب الصحابة

17- قاعدة المئذنة الجنوبية الشرقية وفوقها المئذنة البيضاء

18- مشهد أبي بكر

19- مقام النبي يحيى – (يوحنا المعمدان)

20- قبة الساعات

21- قبة البركة

22- قبة المال أو الخزنة الرائعة

23- باب الزيادة

24- قية النسر

25- مأذنة عيسى

26- قاعة الصلاة والعبادة

27- متحف الجامع.

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1

حكاية مبنى المسجد الأموي في دمشق

مبنى المسجد الأموي في دمشق

نشرها: مؤنس بخاري، تاريخ النشر: 2020/07/12، آخر تحرير: 2023/04/26

لا أخفيك أنّ الاستراحة في الأمويّ كانت أكثر أوقاتي سكينة في دمشق. برودة حجارة جدرانه الحميميّة ورائحة العرق القديم في الأرضية ممزوجاً بالإخلاص. في أقدم مبنى لم يزل يُستخدم للعبادة في العالم. طبعاً، الأموي الدمشقي ليس أقدم معابد العالم، وليس الأقدم بين الموجودين إلى إلىوم، لكنّه الأقدم بين المعابد التي لم تزل تُستخدم للعبادة إلى إلىوم ويعود عمر استخدامه الأوّل إلى 4500 سنة.

قبل بناء الجامع الأموي في مكانه كان فيه كنيسة للمسيحيين، وقبلها معبد لجوپِتير الروماني الذي كان في الأصل بعل الكنعاني وكان قبلها أداد الأكّدي. ولا أحد يعرف بالضبط ما كان الاستخدام القديم للمعبد قبل أداد؛ ولا يُعرف كيف كان شكل المعبد الآرامي قبل بناء المعبد الروماني ولا نعرف حتّى تفاصيلاً عن المعبد الروماني قبل تحويله إلى كنيسة، فليس من وثائق حفظت رسم الشكل القديم ولم تترك عمليات إعادة البناء أيّة آثار يسهل تقفّيها.

بدأت عبادة أداد 𒀭𒅎 في أكّد خلال عصر الإمبراطورية الأكّدية قبل 4500 سنة، واسمه معناه” الهدية“ أو ”الأُعطية“ أي أُعطية الإله شين (سين القمر) من زواجه بالربّة نِنگَال السومرية، ربّة القصب. وفي زمن كان فيه القصب هو أهمّ المواد الخام التي استعملها أهل المنطقة لصناعة أدواتهم بكلّ صنوفها، اعتبر الناس أنّ علاقة حبّ عابرة جمعت ما بين شين ونِنگَال فأثمرت إنجاب أداد وإننّه.

كان سين المرمّز بطائر البجع، ينادى بلقب نَنّه في الصلوات السومرية وهذا اللقب يعني في العربية المعاصرة ”نعمه“ و“لقمة الحياة“، واعتُبر سين أنّه الربّ القمر؛ خالق كلّ شيء والمتحكّم بالمدّ والجذر ومرسل المطر وباعث الحياة في الماء. وبتزاوجه مع ربّة القصب نِنگَال أنجب الحضارة، إذ صنعت الناس من القصب كلّ الأدوات المنزلية والمفروشات وعمّرت المنازل (كما يفعل أهل الأهوار إلىوم) وصنعت كذلك القوارب والسفن الكبيرة؛ التي مكّنت سكّان المنطقة من التجارة عبر الإبحار في أنهار وبحار المنطقة.

خلال العصر الأشوري صار اسم أداد في الصلوات هو ”شين إشكُر“ التي تعني ربّما ”بركة الله“ وهذا منطقي حين ترى الناس أنّ الحضارة هي بركة الخالق، طالما أنّ أداد هو ربّ الحضارة وروحها، وطالما اشتغل شعب الآشورية بالزراعة واعتمد عليها اقتصادهم بالكامل، صار أداد هو صاحب البرق والرعد طالب المطر، إذ أنّ أداد يطلب المطر من أبيه سين، حتّى يرسلها الأخير على الناس فتسقي الزرع وتمكّن التجارة عبر مجاري المياه الوفيرة. وعليه صار رمز أداد هو البرق وتخيّله الناس حدّاداً يطرق بمطرقته الثقيله على الحديد الحامي فتطلق طرقاته شرارات البرق في السماء.

وصل الرومان دمشق في القرن الأول قبل الميلاد وكان فيها معبد لأداد باسم ”حَدَد رَمّن“ وكان مشيّداً على طراز كنعاني لا يختلف عن نمط معابد بعل في كلّ القسم الغربي من سوريا المعاصرة، كمثل معبد بعلبك مثلاً ومعابد كيليكيا التي لم تزل موجودة حتى إلىوم. سنة 64 ق.م حوّل الرومان اسم ”حَدَد رَمّن“ إلى ”يُپِتير“ Jupiter الذي لفظت العرب اسمه جوبيتر وجبيطر. واسم يُپِتير تحوير في الأساس عن چوس عن ژوس عن زوس الإغريقي. ومعنى التسمية الروماني الحرفي هي ”الربّ يو“ أو ببساطة ”بابا يو“.

نهاية القرن الأول قام المعماري ”أپولّودورُس الدمشقي“ بإجراء تعديلات كبيرة على المعبد الدمشقي وسّع فيها مساحته الداخلية واعتمد على نمط العمارة النبطي المعاصر لزمنه، سيّما وأنّ أپولّودورُس نبطي أساساً ودرس العمارة في موطنه واشتغل فيه مهندساً عسكرياً قبل الانتقال إلى روما ليصبح معماريّ مشاريع الإمبراطور تراجان.

شملت التعديلات المعمارية الرومانية على المعبد الدمشقي التأكّد من احتوائه على رموز ومواصفات معمارية توائم عبادة ”أداد“ و”بعل شَمين“ و”زِوس“ و”دُشاره“ المعروف رومانياً باسم ”دوسرا“ وعربياً باسم ”ذو الشرى“، وهو الإله ”شره“ السومري نفسه ابن عشتار. وأراد الرومان من هذا التعديل اعتبار ”يُپِتير“ مهيمناً على الأديان المحلية في المنطقة، وفتح المعبد لأتباع جميع الديانات المحلية كذلك، دون إجبارهم على تغيير عباداتهم ومعتقداتهم الأصلية.

من الملاحظ اهتمام الرومان في هذه المرحلة بتخصيص المعبد الدمشقي للأديان الذكورية فقط، والاعتناء بالآلهة الذكور دون الإناث، على عكس معبدي حمص وبصرى مثلاً الذين تكرّسا لديانات أنثوية.

بداية القرن الثالث قام الإمبراطور الروماني “سيپتِميُس سيڤيرُس” بإضافة تزيينات تضيف الأبّهة على معبد دمشق وموّل توسيع بوّابته الرئيسية على الجهة الشرقية وهي البوّابة الموجودة إلىوم قبال مقهى النوفرة في دمشق القديمة. وبهذه التعديلات صار معبد دمشق هو المعبد الروماني الأكبر في أبرشية المشرق واعتمدته روما معبداً رئيسياً للديانة الرومانية في المشرق.

مطلع القرن الرابع أصدر الإمبراطور الروماني ”قسطنطين العظيم“ أمراً بنهب وهدم جميع المعابد غير المسيحية في المنطقة وأطلق على أتباعها لقب ”الوثنيّين“ بغضّ النظر عن أسماء الديانات المحلّية المتنوّعة. ما فتح باباً واسعاً لاضطهاد ”الوثنيّين“ وإكراههم على التحوّل إلى المسيحية. في تلك الفترة التي امتدّت ما بين 306 حتى 337 أطلق قسطنطين حرّية المسيحيين بنهب وتخريب أيّ معبد غير مسيحي في البلاد، وأعفاهم من العقاب، ما رفع حماية القانون عن جميع المنشآت التي خدمت طوائف غير مسيحية.

خشية النهب والتخريب في فترة اضطهاد ”الوثنيّين“، تحوّل معبد جوبيتر الدمشقي إلى كنيسة رفعت الصلاة للمسيح. لاحقاً وخلال عهد الإمبراطور ثيودوسيُس الأوّل Theodosius I اعترف الإمبراطور بكنيسة دمشق وكرّسها ليوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا) الذي يؤمن المسيحيّون بأنّ رأسه مدفون في الحرم مقابل المعبد (إلىوم داخل المسجد). لاحقاً صارت الكنيسة كاتدرائية بيزنطية.

سنة 635 نزلت دمشق تحت حكم المسلمين فقامت الدولة الإسلامية ببناء مسجد للمسلمين في الباحة المقابلة لكنيسة يوحنا، ما بين الباب الشرقي والكنيسة. أطلق المسلمون على المسجد اسم مسجد الرفقاء وبقي في الاستخدام لمدة سبعين سنة.

سنة 705 قام الوليد بن عبد الملك (الوليد الأول) بشراء الكاتدرائية من مسيحيّي دمشق مقابل إنشاء أربع كنائس بديلة موزعة في المدينة حيث أرادها المسيحيّون وبحسب طوائفهم كما أعاد بعض الكنائس المصادرة إلى أهلها. ثمّ في العام التإلى بدأ بعمليّات بناء المسجد الجامع المعروف إلىوم باسم مسجد بني أمية الكبير.

استمرّت عمليات الإنشاء 11 سنة ما بين سنتي 706 و717، هُدم فيها مسجد الرفقاء وكنيسة يوحنا، وأنشئ مدخل رئيسي على الجهة الجنوبية (حيث سوق البزورية إلىوم) ثمّ بني حرمٌ للمسجد على طول المساحة ما بين الجدارين الشرقي والغربي؛ جداريّ حرم معبد أداد الداخلي. واستُعملت في بناء المسجد حجارة الكنيسة التي كانت خارج الجدار الغربي للمسجد الأموي المعاصر.

تقول التدوينات العربية القديمة أنّ العمل على بناء المسجد الأموي استغرق جهود 12 ألف عامل، فيهم مبدعون من كلّ أرجاء الإمبراطورية العربية الأموية تقريباً. وزُيّنت جدران المسجد بالذهب والفضة والنحاس ولوحات الفسيفساء، حتّى صار كتحفة وهّاجة وسط أسواق مدينة دمشق القديمة.

خلال العهد العبّاسي أضيفت العديد من المعالم المعروفة إلىوم في بنية المسجد، منها مثلاً قبة المدخل الشرقي سنة 780، وقبّة الخزينة سنة 789، ومئذنة العروس سنة 831، ثمّ أزال المأمون العبّاسي كلّ النقوش الأموية من جدران المسجد. وخلال القرن العاشر نُصبت ساعة ميكانيكية ضخمة فوق باب زيادة (المدخل الجنوبي للمسجد) ثمّ أزيلت في القرن 13.

تعدّدت الأديان، وتبدّلت المعتقدات وتغيّرت معها استعمالات المبنى ومساحته، ومع ذلك يبقى في النهاية معبداً تستخدمه الناس للعبادة، ولن تتغيّر هذه الطبيعة ما دام في دمشق ديانة تُتّبع.

تاريخ النشر: 2020/07/12، آخر تحرير: 2023/04/26